Q Q:84136144(王老師)

郵件:84136144@qq.com

培訓基地

1、革命圣地西柏坡

2、石家莊祥泰路66號

9月19日上午,由中央網信辦組織的“新中國從這里走來”網絡主題活動走進革命圣地西柏坡,瞻仰革命先烈、接受傳統革命教育。

臨行前夜,我的心情頗為激動。這是我第二次來到這座“新中國搖籃”,距離上一回已經過去了九年零四個月,當時我還是一名剛從大學畢業的媒體新丁。

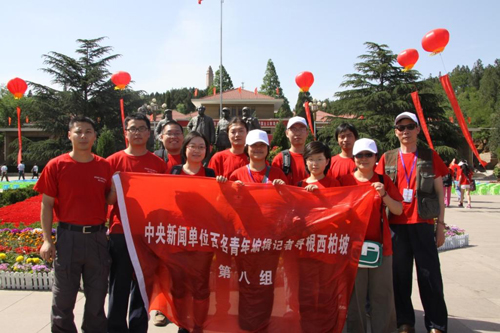

2010年5月23日至29日,我參加中宣部組織的“中央新聞單位百名青年編輯記者尋根西柏坡”的活動。在一周的時間里,我和其他同行赴西柏坡老區,參觀革命舊址,深入農村體驗生活,包括和村民同吃、同住、同勞動,以實際行動落實新聞工作"三貼近"原則。

因為行程安排的關系,今次舊地重游,我們只在西柏坡紀念館做了簡短的停留,包括向五大書記雕像致敬、參觀紀念館和革命舊址等。相似的流程給我一種時光倒流的錯覺,但正所謂溫故而知新,我成功捕捉了更多的細節,煥發了新的思考。

西柏坡紀念館前的廣場依然開闊;廣場中央的五大書記銅像依舊威風凜凜,他們前面仍然是被鮮花簇擁的“西柏坡 新中國從這里走來”十一個大字,而這恰好也是本次活動的主題。

我細細打量著偉人們的神情。毛澤東、朱德、劉少奇、周恩來、任弼時五位領袖面朝東方,神情堅毅而自信。眾所周知,西柏坡是解放全國的最后一個農村指揮所,盡管毛澤東和黨中央只在這里停留了不到十一個月,但這卻是中國革命從農村向城市、戰爭向和平、防御向進攻、游擊戰向正規戰、革命向建設的偉大轉折。

西柏坡對中國革命的重大意義以及其孕育的“西柏坡精神”并不會隨著時間的推移而褪去光芒,恰恰相反,它歷久彌新,持續感染和激勵著一代代人。

在紀念館外,我采訪了來自中國香港的馮氏夫婦,首次來到西柏坡的他們興奮地表示,來這里就是為了多學習一些新中國的歷史。西柏坡是他們“壯麗七十年”之旅的第一站,接下來的幾天他們還會陸續參觀其他革命老區,接受革命精神的洗禮。

像馮氏夫婦這樣的游客還有很多,他們大部分是組團過來的。除了旅游團外,還有不少來這里接受紅色教育的單位和組織。一隊又一隊的人馬身著各自統一的服裝,川流在廣場上、展覽廳、偉人故居、革命建筑舊址之間,伴隨著解說員們清亮的聲音,好不熱鬧。

在中央軍委作戰室外,我們的解說員打著快板,繪聲繪色地描述當年領導人是如何在 “一個機關,兩張地圖,三張桌子,四間民房”的樸素條件下運籌帷幄、決勝千里;來到展覽館內,她又唱了一首《支前民謠》,告訴我們盡管條件再艱苦,人心齊就能創造出奇跡。

“最后一碗米,送去做軍糧

最后一尺布,送去做軍裝

最后的老棉被,蓋在擔架上

最后的親骨肉,送去上戰場”

結束參觀后,我又回到了五大書記雕像前,陷入沉思。

中國的革命圣地有好幾個,井岡山、瑞金、遵義、延安、西柏坡…它們見證了中國共產黨走過的那段艱苦歲月,甚至不乏生死存亡的時刻。期間,中共無產階級革命家們也犯過一些指導思想和戰略戰術上的錯誤,但通過不斷的調整和自我修復,總結出了寶貴的革命經驗,最終走上了勝利的道路。革命精神是中國共產黨先進優秀的看家法寶、攻堅克難的力量源泉、走向勝利的政治優勢,在當代依然如此。

在西柏坡,毛澤東和他的戰友們召開了中國共產黨全國土地會議,通過了《中國土地法大綱》,實現了“耕者有其田”;指揮了遼沈、淮海、平津三大戰役,決定了中國的命運;召開了中國共產黨七屆二中全會,描繪了新中國宏偉的藍圖。

1949年3月23日,中共中央離開西柏坡,赴京建國。毛澤東形象地把它比喻為“進京趕考”。雕像上的他,右手叉腰,眺望遠方,意氣風發,肯定是看見新中國的黎明了吧。

(來源:中國日報網)