Q Q:84136144(王老師)

郵件:84136144@qq.com

培訓基地

1、革命圣地西柏坡

2、石家莊祥泰路66號

《人民日報》是唯一一張黨中央機關報,從創立之初就始終在黨中央的直接領導和親切關懷下成長和發展,特別是受到以毛澤東為首的老一代革命家的高度重視和親切關懷,在黨報發展歷程和中國革命新聞史上,寫下了光輝的一頁。

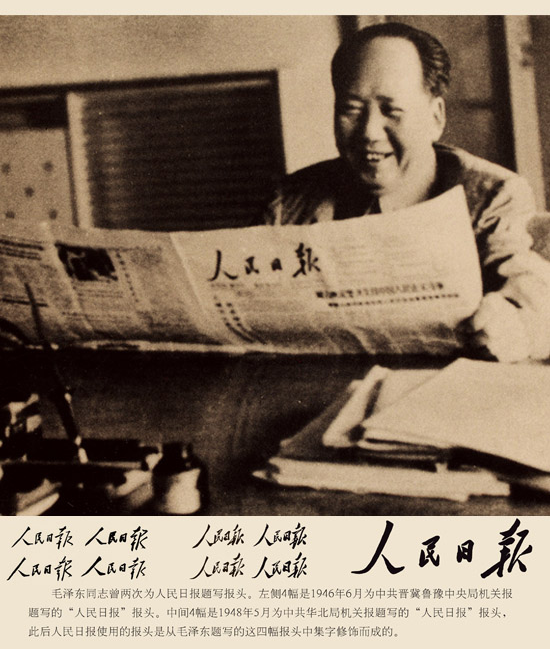

現在《人民日報》使用的報頭,是1948年毛澤東在西柏坡題寫的。

1948年5月20日,晉察冀中央局和晉冀魯豫中央局合并,成立了統一領導華北地區的華北局。同時中央還決定,將晉察冀解放區的《晉察冀日報》和晉冀魯豫解放區的《人民日報》合并,作為中共華北局的機關報,名字仍用《人民日報》。

1948年6月15日,《人民日報》在平山縣里莊村創刊,社長張磐石。報紙合并后,大家覺得《人民日報》已不是過去地方性的小報,而是華北局的大報,報頭書跡最好有個變化,以示區別。于是由時任華北局第二書記的薄一波請毛澤東題寫新報頭。毛澤東當時在河北省平山縣的西柏坡,他欣然答應,在西柏坡的辦公室里寫下了“中間小兩邊大”式樣的《人民日報》的報頭。他一邊寫一邊風趣地說:“《人民日報》這四個字啊,寫成報頭,中間兩個字要小一點,兩邊這兩個字要大一點,這樣就好看嘍!”字寫好后,交給薄一波轉給了《人民日報》編輯部。

當時負責《人民日報》版面設計的編輯是何燕凌,27歲,原晉冀魯豫《人民日報》時事版編輯。他拿著毛澤東題寫的報頭仔細端詳。毛澤東將“人民日報”四字寫了四遍,寫在兩張大約16開大小的白土紙上,原字寫得并不大。對寫的比較滿意的字,毛澤東本人在一旁作了圈點。何燕凌從經過毛澤東圈點的字中,選出“人民日報”四字,拼制成自左向右的橫排報頭。華北《人民日報》的報頭就這樣確定了下來。不久,“人民日報”就啟用了毛澤東題寫的新報頭。后將毛澤東手書制成了鉛版,這個報頭一直使用到今天。

隨著革命戰爭的勝利,1949年3月15日,人民日報社離開里莊,遷往北平。1949年8月1日,《人民日報》改為中共中央機關報。1956年1月1日,由直排改為橫排,同年7月1日開始改版。

在《人民日報》歷史上,毛澤東曾兩次題寫報頭。在西柏坡題寫的“人民日報”報頭是第二次。在此之前,創刊于1946年5月15日的晉冀魯豫《人民日報》的報頭,是從各種毛澤東手跡墨寶中集成,為自右向左橫幅報頭,使用時間從創刊號到第44號,此集字報頭用了一個半月,到6月30日止。當時報社編輯部的同志為了晉冀魯豫《人民日報》的創刊,找到毛澤東寫的字,取《共產黨人》的“人”、“為人民服務”的“民”、“打倒日本帝國主義”的“日”、《新中華報》的“報”四個字。因當時條件所限,只好先畫格子再放大,然后描成《人民日報》第一個報頭;又由于是用木刻制作的報頭,并從右到左橫排版,難免失真。

1946年6月,中共晉冀魯豫中央局副書記薄一波到延安匯報工作,受報社委托請毛澤東為晉冀魯豫《人民日報》題寫報頭。開始,報名擬定為《晉冀魯豫日報》或《太行日報》,毛澤東說:“為什么你們不叫《人民日報》?!”他覺得不一定總要冠上地區的名字。于是提筆潤墨一連寫了五張橫書的《人民日報》,指著其中的一幅囑咐薄一波說“這個比較好,用這個!”薄一波很快將題字帶到河北武安,由《人民日報》編輯部美工將此報頭木刻履新,從1946年7月1日出版的第45號報紙啟用了這個報頭題字。

這兩次題寫的報頭,在上世紀六十年代,都隨著人民日報社保存的毛澤東手跡檔案一起移交給中央有關部門,現已由中央檔案館永久收藏和保存。

(來源:新華網)