Q Q:84136144(王老師)

郵件:84136144@qq.com

培訓基地

1、革命圣地西柏坡

2、石家莊祥泰路66號

今年,是中共上海地下電臺聯絡員、為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范之一、電影《永不消逝的電波》中主人公李俠的原型李白烈士犧牲71周年。

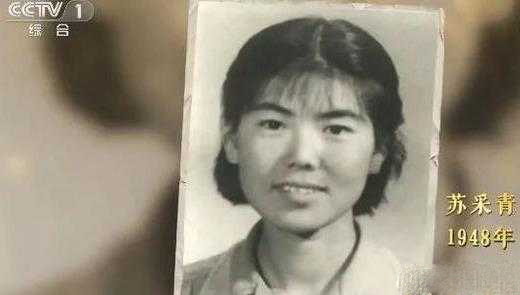

1948年,李白向西柏坡發出最后一封電報,他也因這封電報暴露身份,這封電報也成為他生命的絕唱。10月15日,記者與當年在西柏坡接收李白烈士電報的報務員蘇采青取得聯系,她向記者講述了她終生難忘的歲月。

有幸結緣電報 與上海地下電臺聯絡

10月15日,記者與身在北京市的蘇采青取得聯系,今年已經87周歲的蘇采青在電話的另一端回憶起數十年前在西柏坡發生的故事。

1947年的夏天,當時的中央社會部從延安中學、賀龍中學等單位選調了一批十幾歲的學生從事報務員工作,年僅15歲的蘇采青入選其中。

為了盡快掌握通訊技術,蘇采青和其他學員一起到軍委三局通訊隊參加培訓。

培訓結束,正逢解放戰爭進入戰略決戰時刻。軍情緊急,刻不容緩,蘇采青和戰友們立即進入全軍總電臺實習。

很快,成績優異、技術過硬的蘇采青便脫穎而出,率先獨立上機,在順利完成與遼沈戰役中東北野戰軍的通訊聯絡任務后,蘇采青便被調回中央社會部,從事黨臺(公開稱“地方組”)的聯絡工作。

1948年10月,蘇采青接到一個重要任務,那就是聯絡距離西柏坡一千公里以外的上海,與上海的地下電臺發報對接。

舞臺劇《永不消逝的電波》

接收來自上海的電報存在一定難度

對于這項任務,蘇采青的心情十分復雜。

蘇采青告訴記者,由于紀律要求,她接到任務時對對方的信息一無所知,甚至不清楚對方的性別、年齡。

“這是為了保證安全,我們的工作紀律很嚴格的。每個報務員都只知道對方是何處電臺、多長時間聯絡一次、聯絡的頻道和呼號以及遇危險時的警示信號,其余的不能問也不能說。”

蘇采青回憶,她當時并不知道對方是誰,而且和對方的聯絡只有短短70多天。

起初,作為新手的蘇采青非常擔心無法完成任務。她告訴記者,黨臺的電臺能量上百瓦,而上海地下電臺處于危險的敵占區,需要隱蔽自己,電臺能量只有7瓦,所以這就需要黨臺的報務員有較高的技術水平。“我需要把聲音開到最大,還要非常認真地聽,這就需要我對報文非常熟練才行。”

由于李白烈士當時需要等夜深人靜、家家戶戶都入睡以后才方便發報,所以蘇采青的工作時間常常是在深夜。“我一般在晚上11點左右坐到發報機前,等對方傳來電報,而對方傳來電報的時間一般在晚上12點左右,有時候是在凌晨。”

李白烈士是蘇采青亦師亦友的同行

與蘇采青取得聯絡后,李白很快發現她是一個新手。憑借自己嫻熟的技術,李白常常在工作中慢慢引導蘇采青。如果自己的電報不急,李白就會讓蘇采青先發。

蘇采青如果有報,就會發“msg”(我有報),李白就會回復“please”(請發)。如果蘇采青發得很慢,李白就會發“quickly”(快一點),讓蘇采青快一點。

由于電波受空中干擾大,一個頻率上可能有幾千幾百個電臺,僅7瓦功率的收報機令李白收報也變得難上加難。但李白卻很少讓蘇采青重復,總是十分快速記錄下全部內容。

有這樣一位亦師亦友的同行,蘇采青感到幸運而愉快。“那個時候我16歲,想法很簡單,就是一定要完成上級的任務。”

由于李白同志的耐心,蘇采青的心情也從最初的忐忑變得興奮。蘇采青說:“每次收發完電報我都如釋重負,一想到任務完成了,心情就很好,經常是蹦蹦跳跳地回家了。”

電報異常 任務終止停止聯絡

可惜好景不長,兩個月后,一場變故如同噩夢般突然降臨。

1948年12月30日凌晨,一段長長的秘密電波從李白居住的上海黃渡路107弄15號寓所發出。這封電報,正是對4個月后解放軍發動渡江戰役,突破國民黨防線起到重要作用的國民黨軍隊長江布防圖。

發出這封電報的人就是李白,而這封電報也成為他生命的絕唱。因為這封電報,李白不幸被國民黨特務逮捕,并于1949年5月7日犧牲。

當時,曾有領導提醒李白,由于有叛徒告密,建議他當天不要發報。

李白毫不遲疑地拒絕了,他堅定地說:“電臺重于生命,有報必發!”在敵人的重重包圍之中,李白冒著生命危險按時發出了這封重要情報。

發報機的余溫尚未散去,國民黨特務便破門而入。

那一晚,在西柏坡等待李白發報的蘇采青也感到了異樣。“那封電報不僅信號有中斷,而且還速度陡然加快,十分焦急,跟以前的節奏完全不一樣。”

最令蘇采青驚訝的是,這次對方沒有像往常一樣在報文結束后以信號“GB”(英文“再見”縮略詞)結束,而是十分急促的三個“V”字電碼,意思是:同志們,永別了!我想念你們!

之后,蘇采青就接到了上級“任務終止,停止聯絡”的要求。蘇采青告訴記者,按照紀律,她不能知道對方傳來的電報內容,收報后她只能將報文如數上報。

2010年,78歲的蘇采青。

確定對方身份 懵懂少女已是白發老人

所以不清楚發生了什么的蘇采青從那以后心里始終有一個疑問:“我的對方到底怎么了?他是誰?”這個問題在蘇采青心中久久不散。因為彼此都是情報員,身份保護異常隱秘,這場跨越半個世紀的追尋遲遲沒有答案。

直至2005年的一天,蘇采青在一份報紙上讀到了一篇題為《<永不消逝的電波>原型——李白》的文章,文中描述的情節和自己在1948年末那晚的經歷極其相似。但蘇采青并不能確認她聯系的就是李白。

2008年,蘇采青從報紙上得知,當時中央社會部長李克農早在上海解放第三天,就專電時任上海市市長陳毅,要不惜代價查明李靜安同志(即李白)的下落。至此,60年之后,蘇采青終于確定了她當年聯絡人的名字——李白。

蘇采青告訴記者,之后她和老伴一同去上海,在位于上海的李白烈士故居紀念館里,蘇采青注視著李白的遺像,回憶起當年的點點滴滴。

在李白烈士生前工作的小閣樓上,蘇采青雙手撫過當年他曾使用的桌臺,用置于桌面的電鍵打出了三個“V”字的電碼——那正是62年前李白發出的最后信號!當年懵懂稚嫩的少女,如今已是白發蒼蒼的老人。兩位從未曾謀面的戰友終于跨越時空的阻隔,在這里重新聚首。

向70年前發回電波 告慰前輩

蘇采青告訴記者,李白同志的住址距離工作地點非常遠,他的掩護身份是國民黨機構的一名無線電修理工,每日要完成的工作不僅僅是將情報傳回西柏坡,他需要無時無刻掩護好自己的真實身份,那就需要做好一名無線電修理工。

“我和老伴去李白同志故居的時候,曾走進他發報的小閣樓,屋子非常小,條件簡陋。也就是說他每天晚上和我發報時需要把窗子遮住,在一個狹小昏暗的環境下完成發報工作,真的很辛苦。”

蘇采青感慨,“電臺重于生命”是李白的座右銘,1948年12月30日已經是李白第三次被捕,但他不畏艱險,他認為情報人員得來情報十分不易,他會盡自己所能把情報傳回西柏坡。

在電影《永不消逝的電波》里,李俠堅定地說:“為了中國的解放事業,我是光榮、自豪的,我已經看見新中國了,我看見了!”

在獄中與妻兒訣別的最后時刻,李白溫柔地對妻子說:“天快亮了,我所希望的也等于看到了!”

今年,正是李白烈士犧牲70周年。在《故事里的中國》節目現場,87歲的蘇采青再一次坐在了她熟悉的發報機前。她目光炯炯、手法穩健,在電鍵上一下下敲擊著,滴滴答答的發報聲響徹演播大廳。

70年后,蘇采青終于發出了她當年未能回復的電報:“李白前輩,您期盼的黎明,到了!”