Q Q:84136144(王老師)

郵件:84136144@qq.com

培訓基地

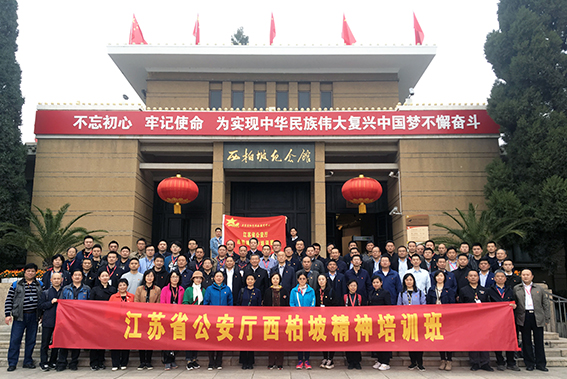

1、革命圣地西柏坡

2、石家莊祥泰路66號

伴隨著款款流動滹沱河輾轉于冀中平原,當代文人——孫犁、賈大山的故居,向我們張開懷抱。

孫犁是中國現當代文學中“荷花淀派”的奠基者,他的“白洋淀紀事”系列中的《荷花淀》《蘆花蕩》等影響深遠。賈大山則是新時期農村題材小說創作的佼佼者,他的《取經》《花市》等皆是經典之作。他們都是中國鄉土文學的代表人物,關注土地,關注命運,竭力反映中國的“農民精神”。

(圖片人物:孫犁)

賈大山故居在正定縣城郊的西慈亭村,孫犁故居在安平縣大子文鄉孫遙城村,相隔一百多公里。賈大山故居是一個普通的農家院落。門臉不寬,空間也較有限。盡管有些簡陋甚至破舊,但卻是不加粉飾的原汁原味,真實地折射出作家當年生活與創作的艱辛。孫犁故居則是外院套內院的四合院,人居功能完善,布局合理考究。

故居是歷史的遺存,歷史都是由故事串聯的。賈大山的故事很多,比如寫好的稿子都要在土炕的褥子下面放一段時間,說是要放放、壓壓。有空了就躺在褥子上想想,想好了順手抽出來就改。放放,其實是過濾積淀;壓壓,其實是壓實壓短。一把塵封已久的二胡也是故事的講述者,這是他當年搞農民文藝宣傳隊的樂器。閑暇時,二胡悠揚的琴音會在平原上飄蕩,吸引很多青年和孩童來聽曲子和妙趣橫生的故事。二胡弓子的馬尾已經散亂,弦也銹蝕斷了。賈大山五十四歲就因病去世,他的“琴弦”雖然過早地斷了,但知音至今仍然很多,當年風范還在當地百姓中傳為美談。

孫犁現在這個故居,是在原址復建的。上世紀八十年代初,村里為修建學校找到孫犁,希望他能給予資助。先生便委托村里把老屋變賣了來捐資助學。他特地寫了《故園的消失》一文記錄此事。對老屋他是很留戀的,畢竟是根之所在。為此他感嘆道:“老家已經是空白,不再留一草一木,一磚一瓦。這標志著,父母一輩人的生活經歷、生活方式、生活志趣、生活意向的結束。”同時,他也認為這是“一個從無到有,又從有到無的自然過程”,體現出他一貫的灑脫大度和透徹的人生參悟。

作家是靠作品說話的,但在賈大山故居,卻看不到他任何專著,只展示了幾冊刊物和幾頁手稿。這是因為他一直都全身心地工作與創作,沒有心思、精力去為自己運作出版一本書,但這并不影響他的專業聲譽。作品雖存世不多,但都是精品,也就規避了“速朽”的危險而“不朽”。孫犁故居則突出了作家著作等身的特征,這讓我一度郁結的心緒舒展開來——院里建立了孫犁作品碑林,九塊石碑,鐫刻著孫犁各個時期的主要作品簡介。

(圖片人物:賈大山)

老家相距不太遠,但兩位作家不曾謀面,看似有些不可思議,但恰恰顯示出二人不庸俗攀附的行事準則,看重的是文字交集與精神對話,追求的是思想融匯與理念契合。所以,在孫犁故居,很自然會想到賈大山,想到先生對晚生的關注與扶掖。“小說愛讀賈大山,平淡之中有奇觀,可惜作品發表少,一年只有五六篇。”這是孫犁信口吟出的幾句順口溜,后來還筆錄下來托人帶給賈大山留著紀念。而在賈大山故居,也會想到孫犁,想到賈大山對他的尊崇。他傾心孫犁明凈清幽的風格和獨特的審美眼光,認為先生是一個有主見有思想的真正作家。當有人評價賈大山創作風格屬于隔壁山西的“山藥蛋派”時,他斷然否認,堅持自己是“荷花淀派”傳人。即使在生命的最后一段時間,他的枕邊也還放著翻舊了的《白洋淀紀事》。脾性相投,心心相印,賈大山的滹沱河與孫犁的白洋淀雖然水系不相通,但文氣卻一脈相承。

除了文風接近,二人的人文行為也靠得很攏。孫犁雖是延安時期的老革命,又是解放區文學的杰出代表,但后半生都在默默地編輯報刊,靜靜地寫自己的錦繡文章;賈大山雖名聲大振過,但也為人低調,甚至不參加自己的作品研討會,在群眾多次推薦、領導反復動員下,才出任正定縣文化局長。甘于寂寞,淡泊名利,正直而高尚、認真而倔強,是他們共同的個性特征。

名如其人。孫犁,一個“犁”字,連接晴耕雨讀或者是勤耕苦讀的一生,他的故居,充溢著芬芳濃郁的書卷氣息;大山,一個“山”字,牽系敦厚樸實的秉性和文品,他的故居,彌散著北地獨有的人間煙火。

清癯儒雅的孫犁與剛直淳樸的賈大山,是燕趙大地上異峰突起的地標之士。燕趙大地自古出慷慨悲歌之士。過去,我們以為所謂的“士”,是壯士是勇士是俠士。兩個文人的故事,明明白白地告訴我,這個“士”其實也是包括文士的,譬如孫犁,譬如賈大山。他們曾經感動過無數人的“慷慨悲歌”,至今依然縈繞在華夏大地,縈繞在冀中平原,縈繞在他們的故土故居……

西柏坡干部培訓基地依托燕趙大地上豐富的歷史資源、文化資源,以實地、實景、實例、實事為載體,搭建黨性教育大課堂,使領導干部在與歷史故事、名人精神的對話中,不斷深入靈魂的反思與感悟,實現心靈的震撼和精神的蛻變。

(圖:西柏坡紀念館)

(圖:江蘇省公安廳學員赴西柏坡參加培訓)

(來源:人民日報,原標題:村落里的兩位作家故居)