手機(jī):13582612718

王老師(微信同號(hào))

手機(jī):13731188192

張老師(微信同號(hào))

Q Q:84136144(王老師)

郵件:84136144@qq.com

培訓(xùn)基地

1、革命圣地西柏坡

2、石家莊祥泰路66號(hào)

1937年“盧溝橋事變”爆發(fā)后,日軍向華北大舉進(jìn)犯,在無(wú)險(xiǎn)可守的冀中平原實(shí)行“燒光、殺光、搶光”的三光政策,對(duì)無(wú)辜百姓進(jìn)行血腥屠殺。并有計(jì)劃的修筑炮樓據(jù)點(diǎn)1783處,挖封鎖溝8878公里,修公路2萬(wàn)多公里,形成“抬頭見(jiàn)崗樓,邁步登公路,無(wú)村不戴孝,處處是狼煙”的悲慘景象。

為保衛(wèi)家園,殲滅敵寇,冀中人民在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下,開(kāi)展了神出鬼沒(méi),出奇制勝的地道戰(zhàn),成為大平原上抗擊日本侵略者最有效的作戰(zhàn)方式。抗日時(shí)期,冀中平原挖地道長(zhǎng)達(dá)兩萬(wàn)五千里,被稱為“地下長(zhǎng)城”。

冉莊地道戰(zhàn)是冀中平原地道斗爭(zhēng)的光輝典范和縮影。抗日時(shí)期,冉莊村根據(jù)作戰(zhàn)需要邊戰(zhàn)邊挖,從隱蔽用的單口洞,發(fā)展為雙口洞、多口洞,最終形成了村村相連、戶戶想通、四通八達(dá)、上下呼應(yīng),全長(zhǎng)32華里的地道網(wǎng)。

電影《地道戰(zhàn)》劇照

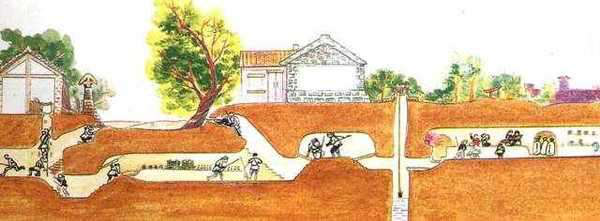

地道以古槐樹(shù)為中心,東西南北四條主干線,24條支線,兩條連村地道,兩條突圍線。村莊里家家戶戶相通,有405處構(gòu)思巧妙的地道口,墻壁、地面、牲口槽、炕面、鍋臺(tái)、面柜等都與地道相通。

為了有效地殺傷敵人,全村主要的街道和路口構(gòu)筑了高房、地堡、碾盤(pán)、柜臺(tái)、燒餅爐等各種作戰(zhàn)工事。地道內(nèi)設(shè)有指揮部、休息室、制造武器的兵工廠、囚籠、陷阱、儲(chǔ)糧室、廚房等。形成了能打能藏、可攻可守、進(jìn)退自如的地下堡壘。

據(jù)記載冉莊民兵利用地道優(yōu)勢(shì)曾對(duì)敵作戰(zhàn)157次,殲敵2100余名。

在冉莊地道戰(zhàn)的史料里記載了這樣一次戰(zhàn)斗。

1945年春末夏初的一個(gè)早晨,日軍不甘心在冉莊的失敗,集結(jié)了兩個(gè)團(tuán)的兵力從東北、正北、西北,分三路進(jìn)攻冉莊。

圖:地道戰(zhàn)簡(jiǎn)圖

民兵早已做好了戰(zhàn)斗準(zhǔn)備,分別把守在沿街的工事里,敵人進(jìn)村后,地雷四處爆炸,各工事火力齊開(kāi),縱橫交錯(cuò),火力交叉,把敵人打得暈頭轉(zhuǎn)向。日軍只能見(jiàn)到自己的人不斷傷亡,卻始終找不到民兵的身影,敵人摸不清方向,完全處于被動(dòng)狀態(tài),敵在明,我在暗,民兵想怎么打就怎么打,日軍卻像驚弓之鳥(niǎo),草木皆兵。

這次戰(zhàn)斗,民兵30多人對(duì)付日軍和偽軍兩個(gè)團(tuán)的兵力,從早晨打到下午5點(diǎn)多,持續(xù)了13個(gè)小時(shí),在區(qū)小隊(duì)和各村民兵的支援下,以輕傷一人的代價(jià)取得勝利。

從此,日軍留下一句口頭禪:“寧繞黑風(fēng)口,不從冉莊走”。

戰(zhàn)斗結(jié)束后,縣武委會(huì)為冉莊召開(kāi)了慶祝大會(huì),授予冉莊“地道戰(zhàn)模范村”的光榮稱號(hào)。

《晉察冀日?qǐng)?bào)》也曾多次報(bào)導(dǎo)冉莊地道戰(zhàn)的神奇。

冉莊的抗日軍民曾這樣頌揚(yáng)自己的地道:

地道好,地道妙,打了敵人鉆地道;

明里打,暗里挑,消滅敵人最可靠;

鬼子氣的干瞪眼,抗日軍民哈哈笑!

戰(zhàn)爭(zhēng)的硝煙已經(jīng)散去,如今漫步在冉莊街頭,仍能看到那斑駁的槍眼,古槐上的鐵鐘,它們?cè)跓o(wú)言的訴說(shuō)著冉莊人民的英勇。

歷史是最直接的教材,現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)則是更為深刻的學(xué)習(xí)方式。“革命舊址講新課”是一種實(shí)踐教學(xué)創(chuàng)新方法,它可以將紅色革命文化作為講授愛(ài)國(guó)主義教育的有效資源,將革命舊址作為愛(ài)國(guó)主義課堂教學(xué)的有效載體。學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)分享學(xué)習(xí)心得,還原歷史、寓情于景、情景交融,以紅色歷史作為理論知識(shí)的拓展與補(bǔ)充,強(qiáng)化愛(ài)國(guó)主義教育教學(xué)的體驗(yàn)性、互動(dòng)性、教育性和感召性,達(dá)到“看、聽(tīng)、思、知、行”相統(tǒng)一,使學(xué)員在增強(qiáng)感性認(rèn)識(shí)的同時(shí),加深了對(duì)紅色革命文化的理性認(rèn)識(shí),深化了對(duì)思政課理論內(nèi)容的理解,更好地促進(jìn)了講師的主導(dǎo)性與學(xué)員的主體性相統(tǒng)一、理論教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)相統(tǒng)一、理論教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)相統(tǒng)一。西柏坡紅色教育基地依托燕趙大地上豐富的歷史資源、文化資源,以實(shí)地、實(shí)景、實(shí)例、實(shí)事為載體,搭建黨性教育大課堂,使領(lǐng)導(dǎo)干部在與歷史故事、名人精神的對(duì)話中,不斷深入靈魂的反思與感悟,實(shí)現(xiàn)心靈的震撼和精神的蛻變。

(來(lái)源:河北黨史)