Q Q:84136144(王老師)

郵件:84136144@qq.com

培訓基地

1、革命圣地西柏坡

2、石家莊祥泰路66號

中共中央機關報《人民日報》,是我黨最具權威、最有影響力的第一大報紙,是黨的路線方針政策的風向標。談及其誕生的歷史,大都知道是當年由《晉察冀日報》和晉冀魯豫《人民日報》合并而成,但對其更詳盡的演變過程,人們所了解的可能不是很系統。

一、《晉察冀日報》與晉冀魯豫《人民日報》會師里莊

《人民日報》是由《晉察冀日報》和晉冀魯豫《人民日報》合并而成的。這兩個報紙從它們創刊到終刊,都經歷了一段不同尋常的崢嶸歲月,為宣傳發動群眾、震懾戰勝敵人作出了不可磨滅的貢獻,也為后來的大黨報《人民日報》的創辦提供了先決條件。

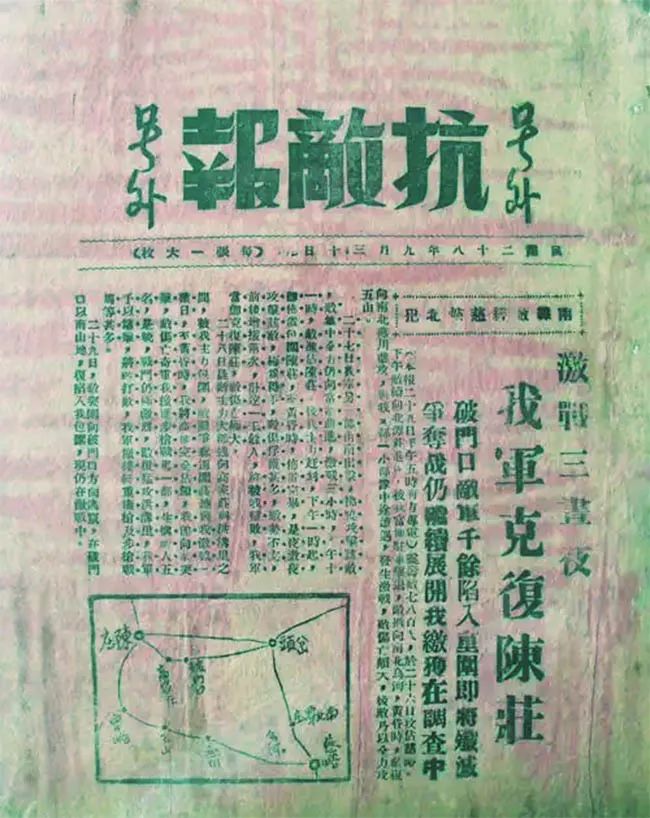

《晉察冀日報》的前身是晉察冀邊區的《抗敵報》。1937年12月11日,晉察冀軍區政治部主辦的《抗敵報》在阜平縣城文嫻街創刊。它是中國共產黨在敵后抗日根據地創辦的時間最長、影響最大的一份報紙。1938年4月,《抗敵報》改為晉察冀邊區黨委機關報。4月10日,鄧拓開始擔任《抗敵報》報社主任。8月16日,《抗敵報》從第63期開始出鉛印版,由三日刊改為隔日刊。《抗敵報》歷時3年,共出版了456期。

1940年11月7日,即晉察冀軍區成立三周年之際,中共北方分局決定,隔日出版的《抗敵報》從第457期開始,改名為《晉察冀日報》,并在頭版上發表了簡要的《革新啟事》。在抗日戰爭時期,環境十分殘酷,報社工作人員一手拿筆一手拿槍,堅持游擊辦報,創造了“八匹騾子辦報紙”的奇跡,行軍中只要有24小時駐地時間就要出一期報紙。“七進七出鏵子尖”的故事就發生在平山縣南滾龍溝村。在鄉親們的幫助和掩護下,報社隊伍在山里堅持了40多天不間斷出報,后轉移到無人區繼續辦報。就是在這樣艱苦的環境下,《晉察冀日報》還在1944年編輯出版了全國第一個版本的《毛澤東選集》,共收入毛澤東29篇著作,約46萬字,所選文章大都是抗日戰爭以來的作品,裝潢形式有五卷分訂的平裝本和燙金封面的精裝合訂本。這個版本的《毛澤東選集》出版后,膠東新華書店、大連大眾書店及渤海書店曾加以翻印。鄧拓領導的《晉察冀日報》出版《毛澤東選集》一事,受到聶榮臻的稱贊,認為這是全國第一個版本的系統編選毛澤東著作的選讀本。《晉察冀日報》辦報10年半時間,共出版了2845期。

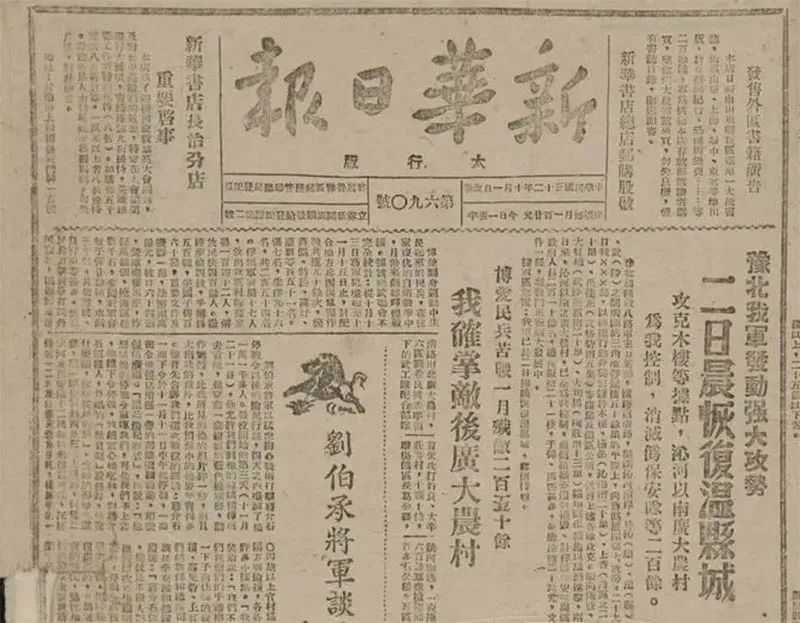

晉冀魯豫《人民日報》的前身是《新華日報》(太行版)。早在 1938年1月11日,《新華日報》(長江版)在漢口創刊,受中央長江局領導,年底在太行山籌辦《新華日報》(華北版)。1939年1月1日,《新華日報》(華北版)在山西省沁縣正式出版,為中央北方局機關報。1943年10月1日,《新華日報》華北版改為太行版,成為太行區黨委機關報,社址先后設在涉縣的桃城村、七原村、西戌村。抗日戰爭勝利后,晉冀魯豫中央局首腦機關搬到邯鄲市。1946年4月,晉冀魯豫中央局準備辦一份機關報,由張磐石任社長和總編輯。應張磐石要求,將《新華日報》(太行版)一分為二。一支人馬留在涉縣繼續出版《新華日報》(太行版),1947年2月28日終刊;另一支人馬來到邯鄲市,成為創辦晉冀魯豫中央局機關報的班底。創辦新的機關報就要有一個報名,最初,擬取名為《晉冀魯豫日報》或《太行日報》,委托正在延安開會的晉冀魯豫中央局副書記薄一波請示毛澤東后再確定。薄一波向毛澤東作了匯報,毛澤東說:“為什么你們不叫人民日報呢?”他認為辦報紙不一定要以地區為名。薄一波連聲說:“好,這個名字好,就用毛主席給起的名字。”應薄一波之邀,毛澤東還題寫了“人民日報”四字報頭,這是毛澤東第一次題寫“人民日報”報頭。

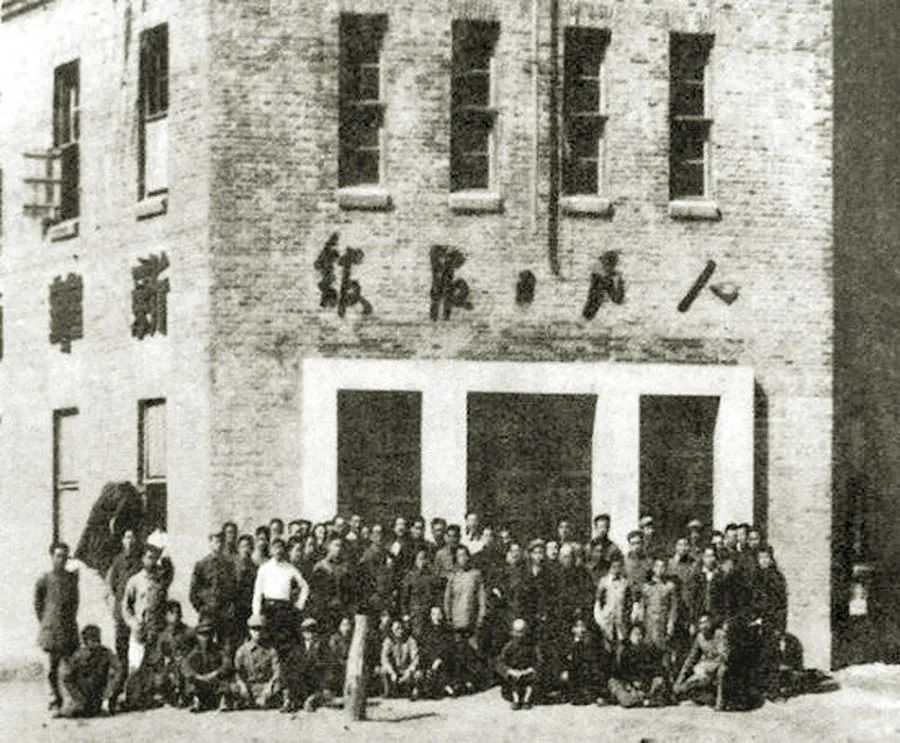

◆1946年5月15日,晉冀魯豫中央局《人民日報》創刊日全體人員合影。

1946年5月15日,晉冀魯豫中央局機關報《人民日報》在邯鄲市火磨街東口的一棟二層小樓里創刊。6月下旬,薄一波從延安開會回來,帶回毛澤東為《人民日報》題寫的報頭。從7月1日起,晉冀魯豫《人民日報》就換成了毛澤東題寫的報頭。這年夏天,晉冀魯豫中央局首腦機關遷到武安西部山區,其機關報《人民日報》報社也隨著轉移到武安的南文章村,后又搬到河西村。晉冀魯豫中央局機關報《人民日報》辦報兩年時間,共出版了746期。

◆鄧拓

1948年5月初,《晉察冀日報》編輯部在社長鄧拓的帶領下,奉命從阜平的馬蘭村、麻棚村遷到平山縣城南五里的里莊。里莊是個老區,建黨較早,群眾基礎好,村民們紛紛騰出房子,有的搬到鄰村親戚家住。5月下旬,位于武安縣河西村的晉冀魯豫《人民日報》編輯部在社長張磐石的帶領下,奉命向平山縣里莊村轉移,與先期到達的《晉察冀日報》編輯部會合。一時間,滿載機器設備、各種工具及紙張的大車小輛緩緩駛來,里莊這個僅有200多戶人家的小村莊,難以容下報社的全部人員和機器設備,有些車輛進不了村,只好停在村外等候命令。為了緩解壓力,報社領導決定分出采訪部等一部分單位和人員住到里莊村南面八里處的東焦村,主要是晉冀魯豫《人民日報》的人員。將經理部遷到石家莊市南大街18號,印刷廠一部分搬遷到石家莊市郊區的北焦村。

兩支隊伍會師,雖然來自不同的兩個地方,但同屬太行山脈,工作環境大致相同。而且,兩報都是我黨重要的“喉舌”,所從事的業務也基本一致。有的同志還是多年未見的老戰友,沒有見過面的也早有耳聞,彼此仰慕已久。所以大家聚在一起倍感親切,沒有什么心理隔閡。面對解放戰爭迅速推進的大好形勢,同志們知道,很快就要進城辦報,大家心情都非常激動,滿腔熱忱地投入工作。兩報會合一處,為創辦大黨報做好了準備。

二、兩報合并創辦中央華北局機關報《人民日報》

創辦大黨報,早在1947年上半年就已納入中共中央的重要議事日程。1947年2月,國民黨軍隊在對解放區的全面進攻計劃破產后,改為重點進攻,糾集大部兵力向黨中央駐地延安及山東解放區進犯。由于敵我力量懸殊,黨中央決定主動撤離延安。3月27日,中共中央機關報延安《解放日報》停刊。黨中央和毛澤東一直考慮著,一旦形勢好轉,就迅速恢復中共中央機關報。全面內戰爆發后,盡管戰事繁忙,但籌辦大黨報的工作一直未停。

1947年下半年至1948年初,解放戰爭形勢發生了根本性的變化,人民解放軍轉入戰略進攻,晉察冀和晉冀魯豫兩大解放區連成一片。1948年2月16日,劉少奇審時度勢,從全國解放戰爭的戰略全局考慮,向中共中央提出了合并晉察冀和晉冀魯豫兩解放區的建議。毛澤東在陜北接到劉少奇的電報后,于2月20日復電:“我提議中工委于寅初召集彭真、聶榮臻、薄一波、陳毅、鄧子恢、康生、饒漱石到中央工委所在地開會討論你兩區合并的提議及支援整個南線北線的財政、經濟、軍工干部,成立華北局機構,成立大黨校、大軍校、大黨報諸問題。”根據中央指示精神,1948年3月3日,劉少奇在西柏坡主持召開中央工委會議,與會者一致同意合并晉察冀和晉冀魯豫中央局,成立華北中央局。劉少奇在會議上說,兩個中央局合并,兩個軍區合并,野戰軍仍為兩個,南、北兵團,其余要辦大軍校、大黨校、大報紙、大銀行。創辦“大報紙”的設想正好符合中央的要求,契合了當時革命形勢迅速發展的需要,中央的聲音需要傳送出去,不久后掌管全國政權也需提前做準備,因此,恢復中共中央機關報迫在眉睫。

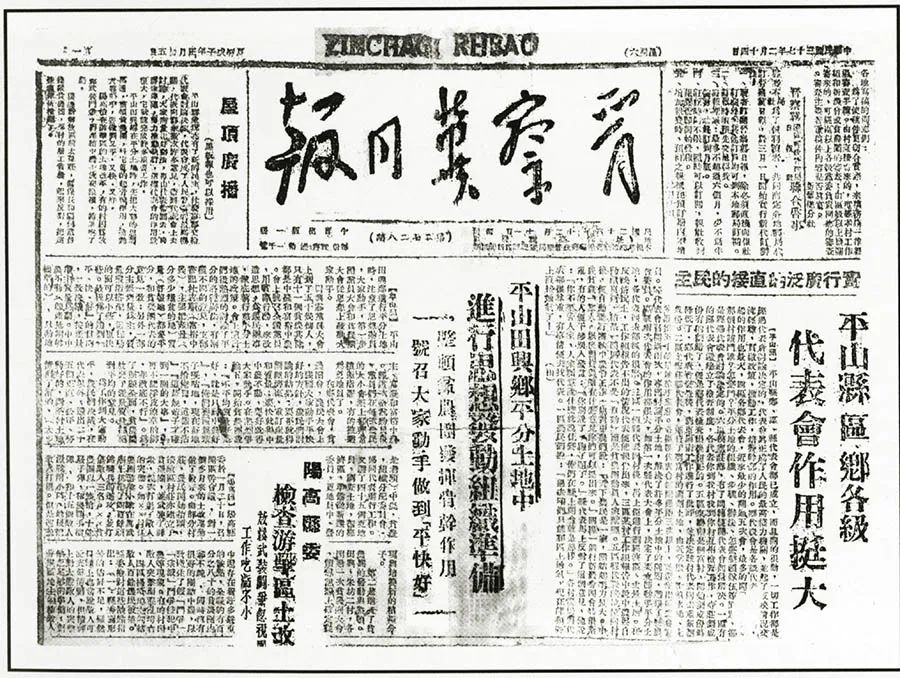

◆1948年2月14日,《晉察冀日報》報道平山及田興鄉土地改革情況。

辦大黨報,就要有一個名稱,在這個問題上,是有一個醞釀過程的。1948年3月7日,毛澤東以中央名義致電中央工委,“華北局成立后,大黨報應如延安解放日報那樣,是同時代表中央和華北局的報紙,由中央負責,集中新華社(范長江、廖承志兩部分)、人民日報、晉察冀日報在一起,有充分條件辦一個較好的報紙,其名稱似宜恢復解放日報。”“但中央現在尚無充分把握擔負供給經費和管理事務的能力,似由中央會同華北局規定方針及計劃交華北局辦理為適宜。”根據黨中央的指示,劉少奇組織中央工委常委同志一起進行研究后,認為原晉冀魯豫中央局機關報《人民日報》名稱很好,沒有地域限制,可以沿用。報請黨中央和毛澤東批準,最后定名為《人民日報》。

1948年5月底,中共中央決定晉察冀與晉冀魯豫兩大解放區合并,新華社晉察冀總分社與晉冀魯豫總分社合并,成立華北總分社。晉察冀邊區《晉察冀日報》與晉冀魯豫《人民日報》合并,出版中央華北局機關報《人民日報》。不久,又確定了華北《人民日報》的人事安排。

按當時的分工,華北《人民日報》由時任書記處書記兼華北局第一書記的劉少奇負責,華北局第二書記薄一波審閱大樣。原《晉察冀日報》社長、總編輯鄧拓改任華北局政策研究室主任。原晉冀魯豫《人民日報》社長、總編輯張磐石任華北《人民日報》社長兼總編輯,副總編輯是袁勃、安崗、王亢之,秘書長為馬健民(楊沫愛人),副秘書長郭渭。下設秘書長辦公室、秘書處、機要科、人事科、編輯部、采訪部、電務部、經理部、發行部、計劃財務部、交通班等部門。其中采訪部又稱專職記者部,與新華社華北總分社是一套人馬兩塊牌子,其工作人員具有人民日報和新華社的雙重身份,記者采寫的文稿主要由《人民日報》刊登,另外還設置專人負責編輯各分社的來稿,匯編成《總分社通訊稿》,供《人民日報》編輯部選用,選其精華向新華總社發稿,每月一冊。采訪部主任由《人民日報》副總編、新華社華北總分社主任安崗兼任,副主任是邵紅葉和李莊,下設采訪科,李千峰任科長,蕭航任副科長。

◆毛澤東題寫的“人民日報”四字報頭。

在西柏坡,毛澤東受薄一波之約,欣然為新版《人民日報》再次題寫報頭。毛澤東揮毫潑墨一連寫了4行“人民日報”共16個字,交給薄一波轉《人民日報》編輯部。新的報頭題字在刻板后送給毛澤東審閱,毛澤東在其中的四個字上畫了圈表示認可,而且還說:“人民日報這四個字,兩頭兩個字要大一些,中間的兩個字要小一點才好看。”時光匆匆,轉眼已經過去60多年了,人們熟悉的《人民日報》“毛體”報頭仍沿用至今。

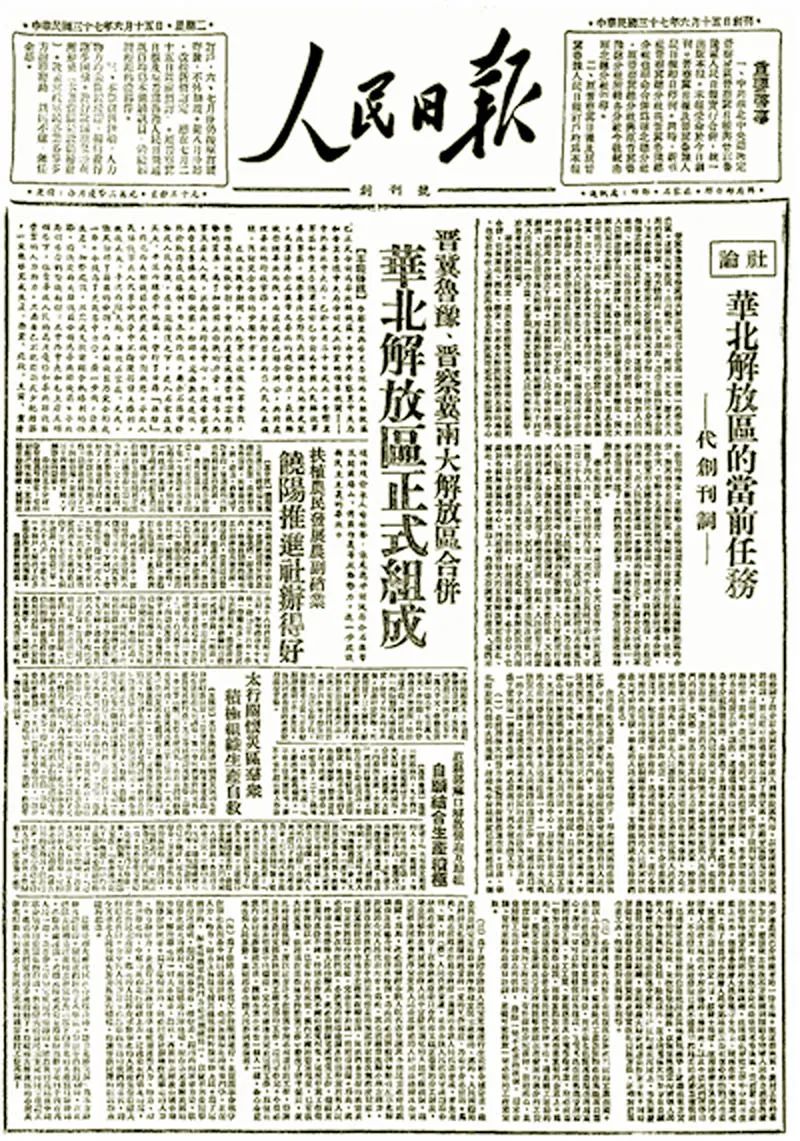

按照中央的決定,經過半個月的緊張籌備,1948年6月14日,《晉察冀日報》與晉冀魯豫《人民日報》兩報合并,準備出版華北《人民日報》創刊號。《晉察冀日報》最后一期刊載了社長鄧拓撰寫的《終刊啟事》,并賦詩一首,對《晉察冀日報》辦報十年的歷史做了一個全面的總結,“毛椎十載寫縱橫,不盡邊疆血火情。故國當年危累卵,義旗直北控長城。山林岡浦胡騎過,子弟刀環空巷迎。戰史編成三千頁,仰看華岳共崢嶸。”6月15日,華北《人民日報》在里莊村創刊,創刊號上發表了《重要啟事》,宣布《晉察冀日報》、晉冀魯豫《人民日報》兩報正式合并,即日停刊。統一出版本報,并于今日正式創刊。創刊號上發布了華北解放區成立的消息,并發表了長篇社論《華北解放區的當前任務——代創刊詞》。

1948年的8、9月份,國民黨對石家莊和平山一帶的轟炸和襲擾達到高潮,里莊村也是敵機襲擾的重點,不時遭到敵機轟炸,造成很大損失,嚴重影響了辦報。為了避免更大的損失,也為了恢復被影響的工作,報社領導決定,將設在里莊村的編輯部及設在石家莊市的經理部和印刷廠等單位向地處丘陵地帶的東焦村轉移。10月20日,住在里莊村的華北《人民日報》編輯部的大部分工作人員整理行裝,入夜后摸黑翻越光祿山,進駐東焦村。社長張磐石住進村西南角的王秀芳家,秘書長馬健民住進村西頭的王春秋家,副秘書長郭渭住進了王橫子家的西屋。同時,駐在石家莊市的經理部和印刷廠雇來幾輛馬車,將部分檔案、物品連夜轉移到東焦村。從此,東焦村成了華北《人民日報》的新駐地,進入一個相對穩定的時期,各項工作秩序重新規范起來。當時,戰爭氣氛仍然很濃,報社印刷廠每天晚上印報,把防空作為大事,點燈時要把窗戶用厚布蒙得嚴嚴實實,每晚都干到凌晨三四點鐘。就這樣華北《人民日報》在東焦村度過了145個日日夜夜。

三、華北《人民日報》還承擔著中央機關報的職能

把華北《人民日報》辦成黨的全國性第一大報,是黨中央著眼未來新政權建設的長遠考慮,做出的一項重大戰略部署。華北《人民日報》雖然是中央華北局的機關報,但在中央的直接領導下,還同時擔負著中共中央機關報的部分職責。華北《人民日報》的創刊,使中國共產黨的新聞宣傳事業步入一個新階段,為宣傳黨的路線方針政策和政治主張搭建了大平臺。許多中央領導撰寫文章在《人民日報》發表,有力推動了當前工作,同時也極大提高了報紙的政治性和導向性,迅速成為全國各解放區報紙、通訊社等新聞媒體的典范。

毛澤東十分關心華北《人民日報》的辦報方向和質量,他針對有些人不重視報紙工作的現象,強調指出“不能輕視辦報”。他經常仔細閱讀各解放區的報紙,覺得批評的稿子越來越少了,原晉冀魯豫《人民日報》、太行《新華日報》不錯,有批評和自我批評。不過新版的華北《人民日報》最近好些,開始有批評和自我批評的稿子。毛澤東反對報喜不報憂,反對欺上瞞下。當時,有些地方的報紙在宣傳中,由于態度不認真,沒有好好研究中央政策,出現了許多錯誤觀點和言論。比如說有的報紙,不加選擇、不加分析,宣傳報道土改中許多包含“左”傾錯誤的做法。針對這一問題,毛澤東要求各通訊社、報紙要進一步嚴明宣傳報道紀律,正確地宣傳黨的路線方針政策。根據毛澤東的提議,1948年6月和8月,中央先后發出了《必須以嚴肅科學態度對待宣傳工作》和《黨報必須無條件地宣傳中央的路線和政策》,規定各地黨報必須堅決與黨中央保持高度一致,無條件地宣傳中央的路線、方針和政策。要求各中央局、區黨委要切實加強對報社、通訊社等重要宣傳媒體的領導,對于自己發行的報紙,必須在每天出版之前,由一名懂得黨的路線方針政策的同志看大樣,進行嚴格把關,改正錯誤觀點,然后出版,堅決杜絕把錯誤的觀點和做法作為好經驗在黨報上進行宣傳。這為如何辦好黨報立了規矩、指明了方向。華北《人民日報》很好地執行了中央的辦報紀律,在原則性問題上旗幟鮮明,堅決與黨中央保持一個聲音,奠定了全國性大報的基礎。

在華北《人民日報》創刊后的一年時間里,毛澤東不僅提出政治上、紀律上的要求,而且還親自指導稿件的寫作和版面的設計,親手撰寫新聞稿件。這些稿件數量之多,質量之高,世所罕見,達到他一生中新聞性文稿撰著的高潮。先后刊登在頭版的嚇退蔣傅匪軍十萬兵的“電報稿”、《我軍解放鄭州》《東北我軍全線進攻遼西蔣軍五個軍被我包圍擊潰》《中原我軍占領南陽》《將革命進行到底》《評戰犯求和》《評國民黨對戰爭責任問題的幾種答案》等許多篇章堪稱千古范文。特別值得一提的是,1948年12月30日毛澤東撰寫的新華社新年獻辭《將革命進行到底》,號召全黨全軍奪取革命戰爭的最后勝利。獻辭以幾乎整版的篇幅刊登在1949年元旦的《人民日報》頭版上。在頭版正中,還刊登了毛澤東手書題詞:“軍隊向前進,生產長一寸。加強紀律性,革命無不勝。”

四、華北《人民日報》正式成為中共中央機關報

1948年11月,東北野戰軍提前入關,與華北野戰軍聯合發起平津戰役,平津兩大城市解放指日可待,接管平津的各項工作也有序開展起來。12月上旬,新華社和華北《人民日報》接到命令后,立即進行研究,抽調精干人員組成北上先遣隊,準備隨軍進入平津接管國民黨通訊社和報社。《人民日報》派往北平前線的先遣隊,于12月17日在石家莊集合,18日午后搭乘向北平前線運送糧食的大卡車出發。21日進駐北平以南的良鄉,在這里住下后,著手研究北平情況,學習黨的城市政策,研究進城辦報方案。

1948年12月24日,彭真、葉劍英、趙爾陸向中央呈報了在北平設立新華分社和《人民日報?北平版》的報告。1949年1月31日,北平和平解放,新華社和《人民日報》先遣隊向城內進發。李莊帶隊接管了國民黨通訊社的北平分社,范長江帶隊接管了國民黨的《華北日報》,準備出版《人民日報?北平版》。經過緊張籌備,2月2日傍晚,《人民日報?北平版》創刊號與讀者見面了。創刊號刊登了社論《為建設人民民主的新北平而奮斗——代發刊詞》,宣布當前的政策是:“發展生產,繁榮經濟,公私兼顧,勞資兩利。”創刊號還以顯著位置發表了1月14日中共中央主席毛澤東《關于時局的聲明》,其中包括“八項和平條件”。這樣《人民日報》就出現了兩個版本,總社版繼續在東焦村按原有期刊號順序出版,通常稱為“平山版”。《人民日報》以兩個版本同時發行,是《人民日報》在特殊歷史時期的特殊現象。北平版的核心成分是總社派出的先遣隊,是《人民日報》的一個分支。一方面從組織關系來看,“北平版”接受設在東焦村的總社領導,另一方面從日常編輯和稿件審批層次來說,又接受以彭真為書記的北平市委的領導,實際上承擔了北平市委機關報的任務。不僅如此,“北平版”由新華社副總編輯范長江擔任負責人,從這個意義上說,“北平版”和“平山版”又是平行的。從編輯部的組成情況來看,由于華北局增派的年輕記者,“北平版”采編人員更年輕,受教育程度普遍達到大學水準,超過“平山版”編輯部。《人民日報?北平版》終刊于3月14日,歷時41天,改名為《北平解放報》,由北平市委直接領導,宣傳、報道北平市地方新聞。7月31日,《北平解放報》終刊。

◆圖為華北《人民日報》創刊號。

1949年3月14日,《人民日報》(平山版)總體搬遷的日子終于來到了。編輯部出版最后一期《人民日報》(平山版)后,在老鄉的幫助下,把編輯部的機器、設備、用品、資料和個人行李裝在四輛美制十輪大卡車上。車慢慢駛離東焦村,鄉親們紛紛涌上街頭,大家揮淚告別,依依不舍。3月15日,《人民日報》編輯部全部進入北平。當天的《人民日報》由來自東焦村的編輯部出版,在報眼位置刊登《本報移平出版啟事》,宣告華北《人民日報》自當日起在北平出版,報紙發行期號為第270期。5月1日,進城后的華北《人民日報》,為了進一步提高新聞報道的時效性和輿論覆蓋空間的完整性,在其進駐北平一個半月時,創辦了由自己直接領導的子報《人民晚報》。7月31日,《人民晚報》終刊,共出版了91期。8月1日,中央華北局機關報《人民日報》由代中共中央機關報正式成為中共中央機關報《人民日報》,并沿用1948年6月15日的期號。

中共中央機關報《人民日報》在炮火中誕生,在硝煙中成長,它經歷了一個由小到大、由弱到強、由地方性報紙到全國性大黨報的特殊奮斗歷程。這里面包含著黨中央的正確決策,也包含著報業老前輩們艱苦創業、忘我奉獻的犧牲精神。在辦報過程中,也培養了一大批優秀作家,比如著名作家楊沫,正是長期革命實踐的錘煉和厚重的生活積淀,才成就了她的恢宏之作《青春之歌》。當年,她就曾生活戰斗在阜平的麻棚村和鹿泉的東焦村。這部巨著也是從那時開始動議、醞釀、構思和寫作,到1958年正式出版的。